News und Termine

An dieser Stelle informieren wir Sie über vergangene Neuigkeiten und Veranstaltungen aus dem Projekt.

Tag des Ehrenamts: Projekt zeigt, wie Menschen ihren ländlichen Raum gestalten

4. Dezember 2025

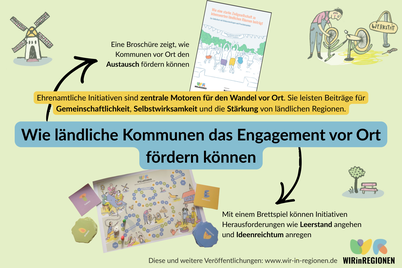

Am 5. Dezember 2025 ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Er macht auf den Wert des Engagements von Bürger*innen aufmerksam. Die freiwillige Arbeit ist in ländlichen Regionen besonders relevant, da sie den Zusammenhalt und die Lebensqualität vor Ort fördert. WIRinREGIONEN hat die Bedeutung sozialer Innovationen im ländlichen Raum untersucht und legt nun Ergebnisse vor: Die Forschenden regen Kommunen an, ehrenamtliches Engagement gezielt zu fördern. So können Kommunen Begegnungsorte in ländlichen Räumen unterstützen und eine Kultur der Wertschätzung für Ehrenamtliche stärken. Das Projekt zeigt in der Broschüre „Wie eine starke Zivilgesellschaft zu lebenswerten ländlichen Räumen beiträgt“, auf welche Weisen Kommunen vor Ort den Austausch fördern können. Wie Initiativen konkrete Herausforderungen wie Leerstand angehen können, macht das neue Brettspiel SPIELinREGIONEN erfahrbar und regt Ideenreichtum an.

Projekttreffen: Reflektion und Handlungsempfehlungen

23./24. Oktober 2025

Am 23. und 24. Oktober kamen wir zu unserem Projekttreffen in Ballenstedt zusammen. Nach einem gemeinsamen Start stand zunächst das Phasenmodell der Soziale Innovationen-Prozesse im Mittelpunkt, bevor wir in Gruppen an konkreten Handlungsempfehlungen arbeiteten. Der Abend bot bei gutem Essen Raum für Austausch und Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Am nächsten Morgen ging es vor allem um die Frage, wie die Broschüre „Wie eine starke Zivilgesellschaft zu lebenswerten ländlichen Räumen beiträgt“ am besten verbreitet werden kann. Anschließend blieb noch Zeit, offene Punkte zu bearbeiten. Zum Abschluss unternahmen wir eine kleine Wanderung in der Umgebung und ließen das Treffen mit einer gemeinsamen Reflektion ausklingen.

Online-Dialogreihe

18. September 2025

Termin 3 | Was bewirkt es? – Wirkung sichtbar machen

Soziale Innovationen entstehen dort, wo Menschen Dinge anders machen – mutig, kooperativ und ortsverbunden. In der dritten Veranstaltung der Dialogreihe zeigte das Projekt WIRinREGIONEN am 18. September 2025, mit welchen Ansätzen und Modellen die Akteure in der Praxis zur Wirkungsmessung arbeiten. Was funktioniert gut und was erzeugt wie viel Mehraufwand?

Wir haben erfahrene Praxis-Projekte und die wissenschaftliche Perspektive zusammengebracht, um gemeinsam über die Facetten von Wirkung und Ihrer Messbarkeit im ländlichen Raum zu diskutieren. Denn nicht alles, was zählt, lässt sich zählen. Und dennoch brauchen Akteur*innen, Verwaltungen und Fördermittelgeber Orientierung: Was bewirkt soziale Infrastruktur? Wie verändert sich das Leben in einer Region, wenn Impulsorte entstehen? Welche Effekte lassen sich quantifizieren – und welche muss man erzählen?

Veranstalter: Netzwerk Zukunftsorte e.V.

Online-Dialogreihe

Termin 2 | Was braucht es? – Wilde Allianzen für eine koproduktive Regionalentwicklung

10. Juli 2025

Soziale Innovationen entstehen dort, wo Menschen Dinge anders machen – mutig, kooperativ und ortsverbunden. In der zweiten Veranstaltung der dreiteiligen Dialogreihe zeigte das Projekt WIRinREGIONEN am 10. Juli 2025, welche Transformationsfähigkeit durch soziale Innovationen in ländlichen Regionen steckt.

Soziale Innovationen entstehen nicht im Alleingang – sie brauchen mutige Kooperationen, ungewöhnliche Netzwerke und eine Verwaltung, die Gestaltung ermöglicht. Wie gelingt es, gemeinsam echten Wandel in Regionen anzustoßen? Expert*innen aus Kommune, Praxis und Forschung berichteten, wie neue Formen der Zusammenarbeit gelingen – zwischen Verwaltung, Zivilgesellschaft, Initiativen und Wirtschaft.

Veranstalter: Netzwerk Zukunftsorte e.V.

„Tag der Regionen“ in Bremerhaven

30. Juni 2025

Vom 16. bis 17. Juni 2025 fand die 3. Auflage des Bundeskongresses „Tag der Regionen“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Bremerhaven statt. Unter dem Leitthema „Starke Regionen, starke Zukunft – Raum- und Infrastrukturen resilient gestalten“ bot die Veranstaltung eine Plattform für den Austausch über zukunftsfähige Raumentwicklung und resiliente Infrastrukturplanung. Das WIRinREGIONEN-Team gestaltete gemeinsam mit dem Projekt Landing am Thünen-Institut eine interaktive Session zu sozialen Innovationen im ländlichen Raum. Ziel war es, unsere im Projekt entwickelten spielerischen Werkzeuge – das SPIELinREGIONEN und das RegioKataster – gemeinsam mit den Teilnehmenden weiterzuentwickeln. Das Interesse war groß: Besonders die spielerische Herangehensweise war ein wirkungsvoller Impulsgeber, um Menschen zum Nachdenken, Austausch und Mitgestalten anzuregen.

Bewohner*innen in Regionen an einen Tisch bringen: Projekt entwickelt das SPIELinREGIONEN

28. Mai 2025

Was macht einen Ort lebenswert? Ein Ort blüht auf, wenn die Menschen ihn aktiv gestalten. Wenn öffentliche Treffpunkte, Veranstaltungen und gemeinsame Projekte das gesellschaftliche Miteinander fördern. Um dieses Denken zu fördern, entwickelt das Projekt WIRinREGIONEN das SPIELinREGIONEN – es bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, wie ländliche Räume durch bürgerschaftliches Engagement belebt werden können und dabei auftretende Chancen und Herausforderungen kennenzulernen.

Das Ziel: Die Bewohner*innen im ländlichen Raum sollen sich aktivieren, vernetzen und die soziale Zusammenarbeit stärken – was zu lebendigeren und zukunftsfähigeren Region beiträgt. Im Laufe des Spiels entdecken die Spieler*innen, wie Gemeinschaftsstrukturen und sozialer Zusammenhalt entstehen, die den Ort stärken und den Austausch fördern. Auf ihrer Reise erkunden sie das Potenzial ihres Ortes: Eine große Wiese könnte für ein Feuerwehrfest genutzt werden und ein leerstehendes Gebäude könnte zu einer offenen Werkstatt oder einem Kulturzentrum werden. Im Spiel initiieren die Teilnehmenden etwa einen Mitmachmarkt, einen Gemeinschaftsgarten oder organisieren einen regelmäßigen Vereinstisch, um Menschen zusammenzubringen und den Austausch zu fördern.

Das Projektteam hat das Spiel etwa in Wiesenburg beim Vereinsstammtisch getestet (siehe Foto). Weitere Vorstellungen sind beim Tag der Regionen oder Überland Festival geplant. Das Spiel wird voraussichtlich im Spätsommer 2025 kostenlos zum Download bereitstehen.

Neue Online-Dialogreihe

Termin 1 | Wie können wir Regionen stärken?

22. Mai 2025

Soziale Innovationen entstehen dort, wo Menschen Dinge anders machen – mutig, kooperativ und ortsverbunden. In der ersten Veranstaltung einer neuen dreiteiligen Dialogreihe zeigte das Projekt WIRinREGIONEN, welche Transformationsfähigkeit durch soziale Innovationen in ländlichen Regionen steckt – und wie sie aktiv beeinflusst werden kann. Das Projektteam beleuchtete überraschende Entwicklungspfade, stellt zentrale Elemente zur Veränderung vor und diskutiert mit den Teilnehmenden, was Regionen heute tun können, um wandlungsfähig und innovativ zu sein.

Dafür wurden verschiedene Praxis-Expert*innen zu Wissenschaft, Kommunen und dem regionalen Wirken vor Ort zusammengebracht. Neben kurzweiligen Impulsen nimmt sich das Projekt Raum für offenen Austausch – und die Frage an die Teilnehmenden: Was sind Eure Erfolgsfaktoren für eine zukunftsfähige Region?

Veranstalter: Netzwerk Zukunftsorte e.V.

Über eine gute Zukunft im ländlichen Raum diskutieren: Visionswerkstatt in Ballenstedt

20. Oktober 2024

Was braucht ein lebenswerter Ort? Welche Bedeutung hat Engagement und Kulturarbeit in diesem Kontext? Wie können soziale Infrastruktur und sektorübergreifende Kooperationen zur Stärkung der Gemeinschaft beitragen? Diese und weitere Fragen erörterte das Projekt WIRinREGIONEN in einem offenen Dialog mit verschiedenen Akteuren aus Kultur, Politik, Jugendarbeit, Wirtschaft und Bildung in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt. Unter dem Motto STADT(T)RAUM wechselten die Teilnehmenden am 18. Oktober 2024 die Perspektiven, um Neues zu sehen und kreativ zu sein. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Fleischerei Kortum, dem heutigen Tanz- und Nachtclub Feinkost, ging es darum, Visionen zu spinnen und gute Gespräche zu führen. „In der Visionswerkstatt entstanden Ideen für ländliche Räume, etwa ein Jugendbudget, die Vernetzung mit www.nebenan.de, ein Vereins-Speed-Dating und eine Mitfahrbank“, fasst IÖW-Projektleiterin Dr. Sabine Hielscher zusammen.

„Governing Technology, Research and Innovation for Better Worlds“: Friederike Rohde stellt Projekt auf EU SPRI-Konferenz vor

20. Juni 2024

Wir haben uns gefreut, an der diesjährigen EU SPRI-Konferenz teilzunehmen und unser Projekt dort vorzustellen. Das Konferenzthema „Governing Technology, Research and Innovation for Better Worlds“ befasste sich mit den politischen und gesellschaftlichen Werten, die die Richtung und die Instrumente von Technologie, Innovations- und Wissenschaftspolitik beeinflussen. In unserer Projektvorstellung hat Dr. Friederike Rohde Erkenntnisse aus der Fallstudie in Sachsen-Anhalt präsentiert und ist auf die Bedeutung von sozialen Innovationsökosystemen eingegangen.

Mit der nationalen Strategie für soziale Innovation und Unternehmen und Gemeinwohlorientierte Unternehmen und den DATI-Innovationsgemeinschaften rücken soziale Innovationen stärker in den Fokus. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass Initiativen zur sozialen Innovation in ländlichen Gebieten in Ostdeutschland viel Arbeit investieren müssen, um sich zu legitimieren – gegenüber der lokalen Bevölkerung, aber auch politischen Akteuren. Unsere Fallstudie im Ostharz zeigt, dass das zivilgesellschaftliche Engagement, welches sich in sozialen Innovationsinitiativen bündelt, wichtige Beiträge für Gemeinschaftlichkeit, Selbstwirksamkeit und die Stärkung von Orten im ländlichen Räum leistet. Obwohl überregionale Netzwerke wie Neulandgewinner oder das Netzwerk Zukunftsorte dazu beitragen, dass sich Ökosysteme sozialer Innovationen entwickeln können, ist die politische Unterstützung in einigen Bundesländern noch ausbaufähig.

Update: Online-Werkstattgespräch, Partnertreffen und Ausblick

21. Mai 2024

Im Januar luden wir als Verbund Initiativen, Praxisakteure, Forschende und politisch Aktive zu einem Online-Werkstattgespräch ein. Die lebendigen Diskussionen und inspirierenden Impulse beflügelten uns. Ende Februar kamen wir zu unserem Partnertreffen in Berlin in den Räumlichkeiten des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung zusammen. Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir die Ergebnisse aus dem Projekt beim European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation der Universität of Twente im Juni 2024 in Enschede vorstellen werden.

Gegen Leerstand und Landflucht: Wie soziale Innovationen ländliche Regionen stärken können

28. November 2023

Weit entfernte Supermärkte und Arztpraxen, Wegzug, Leerstand und demografischer Wandel: Viele ländliche Gemeinden sorgen sich um ihre Zukunft. Um ihre Kommunen lebenswerter zu machen, engagieren sich Bewohner*innen auch selbst: etwa in selbstorganisierten Veranstaltungszentren, regionalen Lebensmittelläden, gemeinschaftlichen Werkstätten oder Seniorencafés. Diesen Ideenreichtum sichtbar zu machen, hat sich das Forschungsprojekt „WIRinREGIONEN“ vorgenommen.

„Bewohner*innen ländlicher Kommunen sind, anders als oft dargestellt, lokalen Herausforderungen nicht hilflos ausgesetzt“, so Projektleiterin Sabine Hielscher. „Im Gegenteil: Sie sind aktiv und nutzen ihr lokales Wissen, um das Zusammenleben zu verbessern. Daher will das Projekt Allianzen schaffen und herausfinden, was Engagement fördert und hemmt. Die ersten Begegnungen vor Ort mit Bürger*innen in Ballenstedt, Lübbenau und Lauchhammer zeigen: Die öffentliche Stärkung und positives Feedback an die Engagierten helfen ihnen, motiviert zu bleiben. Auch der Austausch zwischen Bürger*innen, Stadt und Politik ist wichtig, um Ziele abzugleichen.“